Les cancers gynécologiques en 5 questions

En 20 ans, le nombre de nouveaux cas de cancers, toutes localisations confondues, a été multiplié par 1,4, ce qui correspond à une augmentation de 43% chez les femmes1. S’ils touchent principalement les seins, le colon, les poumons et le pancréas, ces nouveaux cas affectent également l’appareil reproducteur féminin, qui pâtit d’un moindre éclairage médiatique.

Dans cet article, nous vous sensibilisons aux cancers gynécologiques et aux moyens de les prévenir.

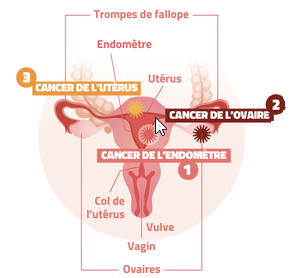

Les cancers gynécologiques, de quoi parle-t-on ?

Les cancers gynécologiques constituent un groupe de cancers qui touchent l’appareil reproducteur féminin : utérus (endomètre et col de l’utérus), ovaires, trompes, vagin et vulve. Selon les structures, les cancers du sein peuvent parfois y être associés.

Source : Infographie Sophie WAUQUIER / Photo : Jannes JACOBS sur Unsplash / Institut Curie – Institut National du Cancer

État des lieux en France, que disent les chiffres ?1 / 2 / 3

42% des cancers diagnostiqués chaque année chez les Françaises sont des cancers gynécologiques (75 000 femmes).

Si nous prenons en compte uniquement ceux liés à l’appareil reproducteur féminin (hors cancer du sein), cela concerne plus de 17 000 femmes par an. Les plus fréquents sont ceux de l’endomètre (8 224 nouveaux cas par an), de l’ovaire (5 348) et du col de l’utérus (3 159). Les cancers de la vulve, du vagin et des trompes sont plus rares (moins de 5% des cancers féminins).

À savoir : le cancer du col de l’utérus est le 3ème cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde.

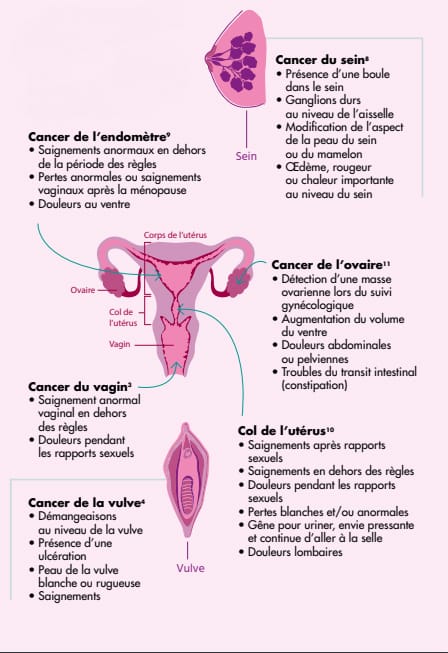

Quels sont les symptômes ?

Source : Les cancers gynécologiques, Fondation ARC, 2022

Certains cancers (ovaire par exemple) ne provoquent pas ou peu de symptômes au début de la maladie. Ainsi, aucun signe inhabituel ne doit être négligé. Pour autant, tous les symptômes décrits dans le schéma ci-dessus ne sont pas nécessairement spécifiques d’un cancer gynécologique et peuvent avoir d’autres causes.

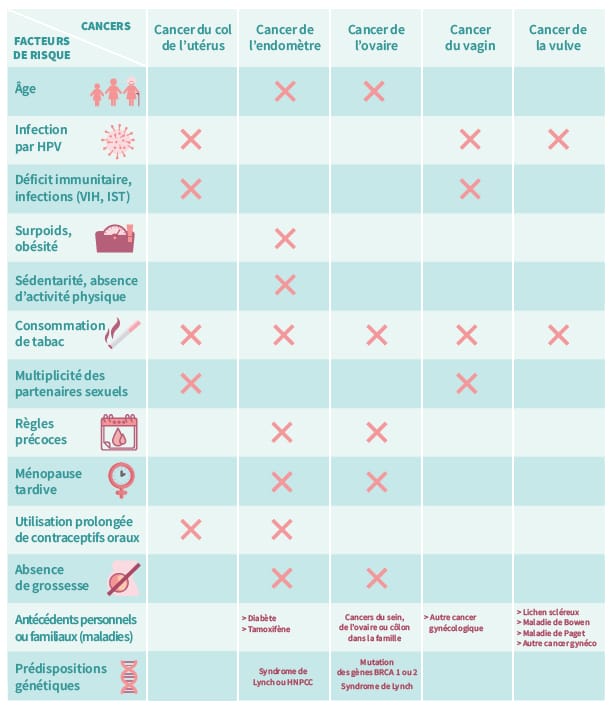

Quels sont les facteurs aggravants ?

Source : Institut de cancérologie de Lorraine, Prévention des cancers gynécologiques

Comment prévenir ces cancers ?

1. Réaliser un suivi gynécologique régulier

Depuis la puberté et tout au long de la vie, le suivi gynécologique doit être annuel. ll peut être réalisé par : des gynécologues, des sage-femmes ou des médecins généralistes

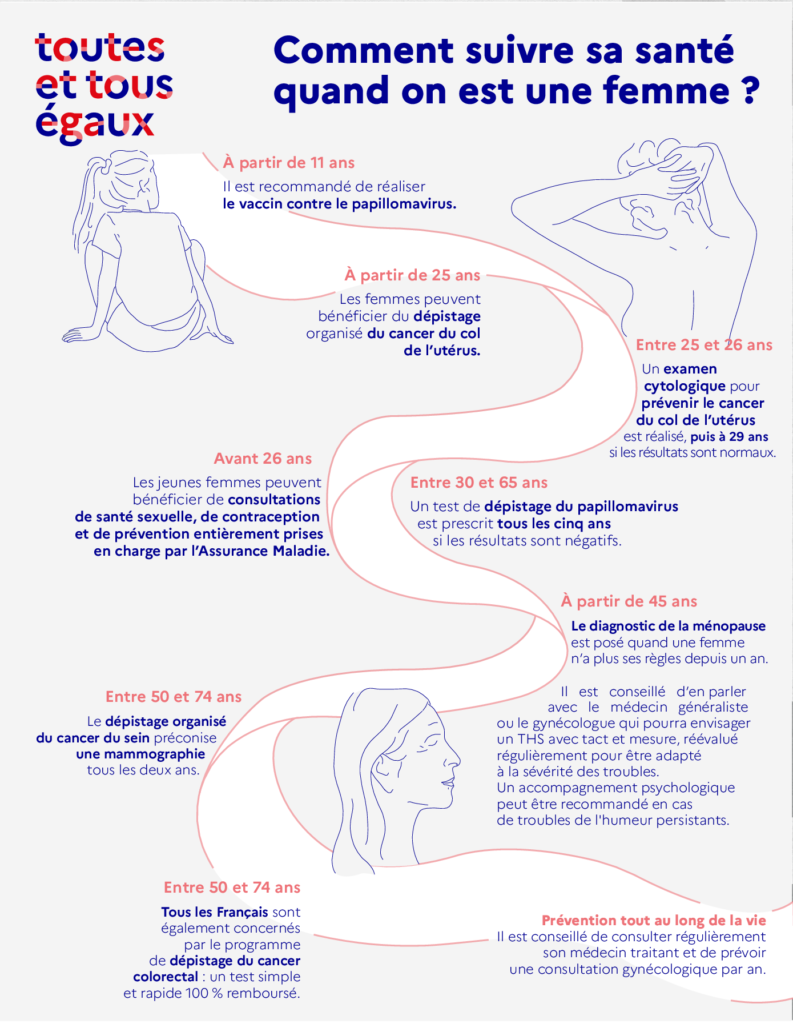

Quelques repères dans le temps :

Source : Service d’information du Gouvernement

2. Se faire dépister

Le dépistage permet de diagnostiquer des cancers à des stades précoces, améliorant ainsi les chances de guérison, le cas échéant.

Il peut être réalisé dans le cadre de campagnes organisées :

Pour le cancer du col de l’utérus, il est proposé à toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans, via un courrier d’invitation. Dans ce cadre, il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.

- Pour les femmes entre 25 et 29 ans, le test de dépistage est réalisé par un examen des cellules prélevées lors du frottis du col de l’utérus : les deux premiers tests sont effectués à un an d’intervalle, puis, si les résultats sont normaux, un autre à trois ans.

- Pour les femmes entre 30 ans et 65 ans, le test de dépistage consiste à détecter la présence des virus HPV-HR dans les cellules prélevées au niveau du col de l’utérus, lors du frottis. Ce test HPV-HR est réalisé trois ans après le dernier examen précédent (entre 25 ans 29 ans), puis tous les cinq ans, jusqu’à l’âge de 65 ans, dès lors que le résultat du test est négatif.

Pour le cancer du sein, il est proposé à toutes les femmes entre 50 et 74 ans, tous les deux ans. Un courrier d’invitation vous est adressé pour effectuer une mammographie de dépistage, accompagné d’un bon de prise en charge et de la liste des radiologues de votre département agréés dans le cadre du programme national de prévention. Lors du rendez-vous pour la mammographie, il faut présenter le bon de prise en charge avec le courrier d’invitation et la carte vitale. Vous n’aurez ainsi rien à payer.

Bon à savoir : dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, une deuxième lecture systématique des mammographiesjugées normales est assurée par un second radiologue expert.

En dehors de ces campagnes organisées, vous avez la possibilité de réaliser ces examens (frottis et mammographie) de façon individuelle.

Par ailleurs, il est aussi recommandé d’effectuer soi-même des gestes d’autopalpation de façon régulière et de consulter un professionnel de santé si vous remarquez l’apparition d’un ou plusieurs signes (rougeurs, masse anormale, écoulement …). Pour en savoir, lisez notre article (ici)

3. Se faire vacciner contre le HPV (Human Papillomavirus)

Cette vaccination est recommandée pour tous les jeunes de 11 ans à 14 ans révolus (filles et garçons), avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans révolus s’ils n’ont pas encore été vaccinés.

Le vaccin contre les infections à HPV est pris en charge à 65% par l’Assurance Maladie, le montant restant est généralement remboursé par les mutuelles (complémentaires santé).

Depuis septembre 2023, cette vaccination est proposée gratuitement aux collégiens en classe de 5ème. Les pharmaciens et les infirmiers peuvent également la prescrire et l’administrer.

4. Agir au quotidien

- Pratiquer une activité physique régulière

- Manger de façon équilibrée

- Réduire au maximum votre consommation de tabac

- Limiter votre consommation d’alcool

Pour aller plus loin

- Cancer de l’endomètre : Institut National du Cancer

- Cancer de l’ovaire : Fondation pour la recherche sur le cancer ARC

- Cancer du col de l’utérus : La ligue contre le cancer

- Cancer de la vulve : Institut régional du cancer de Montpellier

- Cancer du vagin : Institut régional du cancer de Montpellier

- Santé sexuelle (en général) : @lachainesantegyneco

Sources :

1 Institut National du Cancer, Panorama des cancers en France, édition 2025

2 Fondation ARC, Les cancers gynécologiques, 2022

3 Institut National du Cancer, Panorama des cancers en France, édition 2023

4 APH-HP, Cancers gynécologiques